ホーム > カンパニーヒストリーレコードとは > カンパニーヒストリーが事業承継に必要なわけ

カンパニーヒストリーが、現在の経営者にとって、また未来の経営者にとって大切な役割を果たしてくれます。その一つの例が事業承継の場面でしょう。

「事業承継」とは、会社の経営権を後継者に引き継ぐことです。

中小企業・小規模事業者の経営者の高齢化がすすむなかで、事業承継は重要な経営課題になっています。

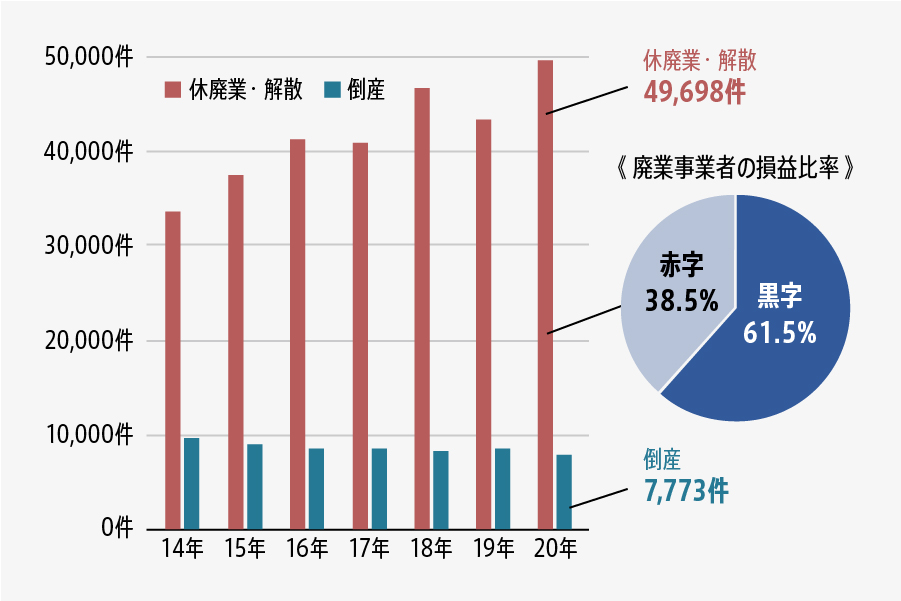

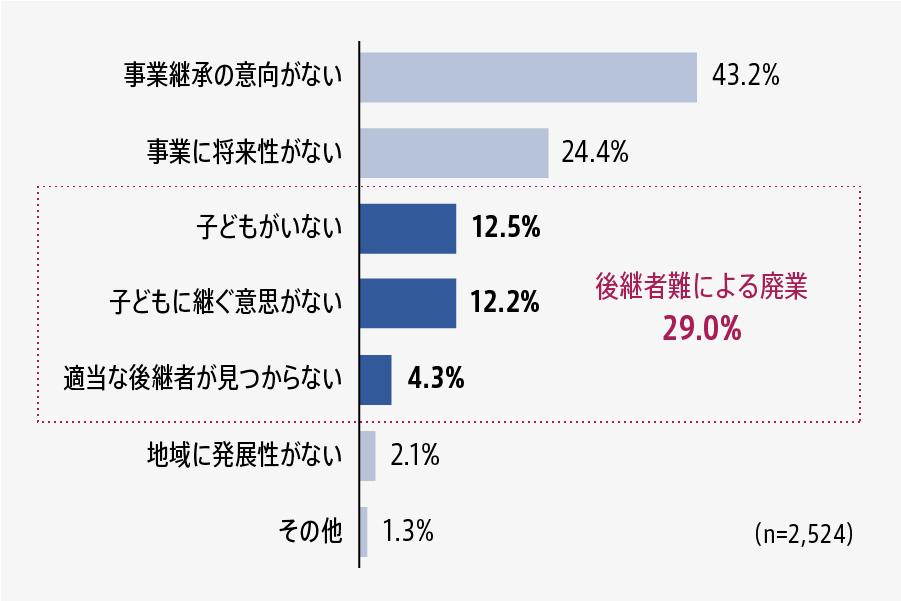

これまで日本の中小企業は、自分の子供や親族、信頼できる部下等を後継者として経営を継続するのが一般的でした。しかし、近年では、様々な理由で後継者が見つからないまま、経営者が高齢化したり、休廃業・解散を余儀なくされたりする企業が増えています。

中小企業の経営者の高齢化が進んでおり、経営者年齢のピークはこの20年間で50代から60~70代へと大きく上昇しています。

また、後継者の不在状況は深刻であり、近年増加する中小企業の廃業の大きな要因の一つです。

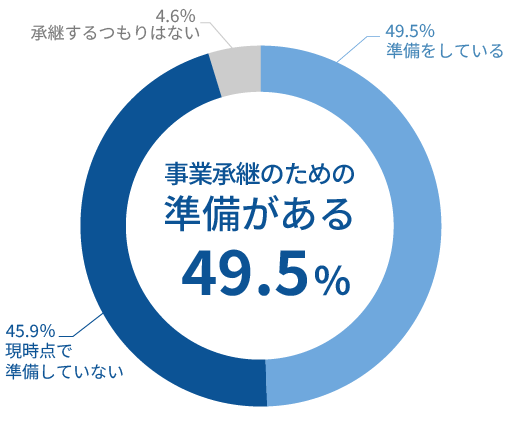

また、後継者の選定から事業承継まで5〜10年はかかるため、本業が多忙で準備を後回しにしていると先代の経営者が亡くなってしまうケースがあります。準備不足で事業の継続が困難になると、廃業を選ばざるを得なくなるでしょう。

このままでは日本経済・社会を支える貴重な雇用や技術が失われる可能性があります。

経営者の高齢化

後継者の不在

多忙で準備を後回し

経営者がまずできることは、事業を「見える化」することです。

事業承継で引き継ぐものとしては、「人」「資産」「知的資産」の3つの要素があると当社は考えています。

とくに中小企業の場合は目に見える資産よりも目に見えない知的資産が、利益の源泉であり成長の原動力であるケースが多いのです。そこで、この知的資産をどう引き継ぐかが、事業承継のポイントになります。

中小企業にとって重要な経営資源であり、利益の源泉・成長の原動力である「知的資産」の見える化は、経営者の想いや経営理念、企業文化や経験の歴史などの目に見えない資産を後継者に伝えるために必要不可欠です。

経営者が創業から現在までを振り返りながら、経営理念や信条、こだわり、人材力、技術力、ブランド力、ネットワーク力などについて、まとめていきます。これは、事業承継にとどまらず、知的資産を活かした経営力の向上や経営理念の再確認にも役立ちます。

| 要素 | 事例 |

|---|---|

| 人(経営) | 経営権、後継者の育成・選定、後継者との対話、後継者教育 |

| 資産 | 株式、事業用資産(設備・不動産等)、資金(運転資金・借入金等)、許認可 |

| 知的資産 | 経営理念、経営者の信用、取引先との人脈、従業員の技術・ノウハウ、顧客情報、 企業文化、積み重ねてきた経験の歴史 |

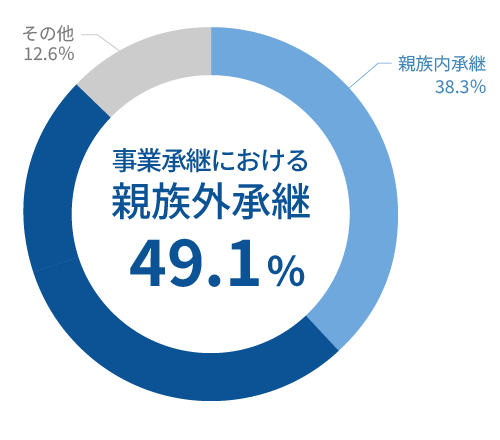

2021年度帝国データバンクの後継者不在率の動向調査によると、親族内承継の割合は38.3%に達していますが、その割合はゆるやかに減少しています。事業承継は今や、親子・親族間によらない親族外承継が49.1%を占めているのです。

会社の創業から現在までの歴史と経験から、将来性の分析や会社の経営体質の確認を行い、会社の強み・弱みから自社の本質を理解します。これによりこれから取り組むべき課題を洗い出すことができます。創業の歴史を明らかにすることは、自社を理解し、これから先の未来へのヒントへと繋がります。

経営を創業から現在まで「見える化」すると会社の抱える課題が明確になります。

「創業史・創業一族史」資料には、創業者の当時の知られざる悩みや決断が記されるでしょう。創業者が組織・事業などの経営課題を長い歴史の中でどのように解決し、その時々の決断の基準を知ることは、経営と、将来進むべき道筋の一つの指標になってくれます。

また、「創業史・創業一族史」を作ると、会社経営の根本に返るヒントにもなるでしょう。

会社の成長を支えてきた戦略と技術の変遷、成功と失敗の歴史を克明に残すことは、そこから得られた哲学をも残すことです。

=

会社の価値を未来へ繋ぐ